当社は、先生方に安心してご使用いただけるサプリメントを提供するため、信念を持って商品開発に取り組んでおります。

また、原料を供給してくださる企業も、確かな技術力と強い信念のもと、高品質な原料を生み出しています。

そうした企業の取り組みや技術力を、先生方にご紹介したいと思います。

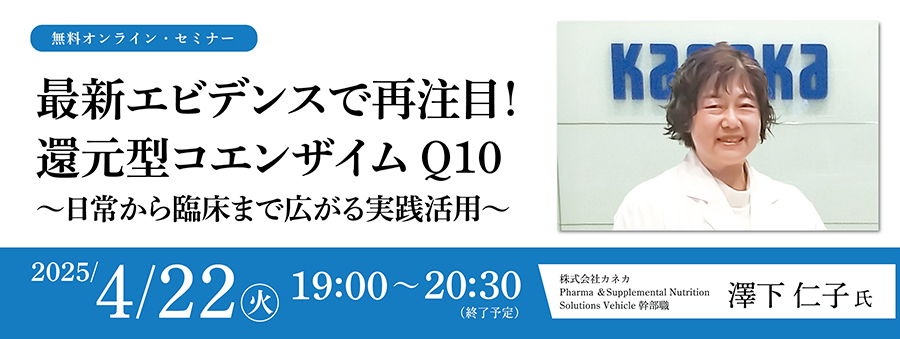

今回は、還元型コエンザイムQ10(CoQ10)の世界的サプライヤーである株式会社カネカの澤下仁子様に、インタビューのご協力をいただきました。

なお、澤下様には4月22日(火)無料オンライン・セミナーに講師としてご登壇いただきます!

井村:

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

ヘルシーパスは静岡の会社ですが、実は澤下さんも静岡にご縁があるそうですね?

カネカ澤下様:

そうです。私は薬学部出身ですが、大学院を終えるまで静岡でした。それから横浜にある化粧品会社に研究員として勤務した後、ご縁があって信州大学医学部の教員職に就くことになり、そこで15年です。

還元型CoQ10に出会ったのも、信州大学でアンチエイジング研究に取り組んでいるときでした。

目次

高齢化社会における健康増進策の思案から還元型CoQ10の研究へ

井村:

澤下様がアンチエイジング研究に興味を持たれたきっかけは何だったのでしょうか?

澤下様:

薬学部の学部生の頃から大学院時代までずっと、中高年の方の健康維持増進にすごく興味がありました。

当時から日本は高齢化社会としての多くの課題を抱えていましたので、その解決策として健康増進策をきちんと打ち立てることが大切だろうと。

今は明確に言葉にできていますが、当時はもっとぼやっとしたニュアンスでした(笑)

健康増進策を作るにあたって、そもそも老化とは何だろう?加齢に伴って起こる生理現象にはどんなものがあるのだろう?という疑問について深く知りたいと思い、そこから研究がスタートしています。

井村:

健康増進策という出口を見据えて基礎研究に取り組まれていたのですね。

澤下様:

健康増進策という考えは常に頭の片隅にありましたので、その手段の一つとしてサプリメントがあるなと思っていました。

いろんな素材を検討する中で還元型CoQ10の有用性に注目し、老化促進モデルマウスや培養細胞を使って、還元型CoQ10のアンチエイジング研究に取り組んだという流れです。

カネカに転職してからは、私が実際に手を動かして実験することはないのですが、ヒトを対象とした臨床研究を推進していく業務を中心に、基礎研究の推進の役割も担いながら、機能性表示食品などの開発に携わっています。

還元型CoQ10の生理的機能

井村:

ここで改めて、CoQ10の生理的機能を中心に、酸化型と還元型の違いについても教えていただけますでしょうか?

澤下様:

わかりました。還元型CoQ10には非常に多岐にわたる作用がありますので、一言で申し上げるのはとても難しいですが、それでもあえて一言でお伝えするならば「細胞をいきいきさせる機能」が大きなキーワードだと思います。

たくさんある作用から代表的なものを五つご紹介したいと思います。

ミトコンドリアにおけるエネルギー産生

一つ目は、エネルギー産生です。還元型CoQ10は、ミトコンドリアにおける電子伝達系が正しく活力よく働くために非常に重要な成分で、要するに、還元型CoQ10には生体が必要とするエネルギー量を維持したり、増量させる作用があります。

抗酸化作用

二つ目は、エネルギー産生の過程などで生じる活性酸素を消去する働き、つまり抗酸化作用です。

本来、活性酸素は体の中で悪さをするものではありませんが、必要以上にあることが問題になります。

たくさん生じてしまった活性酸素を消去する抗酸化力を還元型CoQ10は持っています。

還元型CoQ10は、抗酸化力を持つビタミンEなどが機能したあと働けなくなった状態を再び働ける状態に戻す力も持っています。

ミトコンドリア自体を元気にする

三つ目は、ミトコンドリア自体を元気にする働きです。

元気なミトコンドリアを増やし、エネルギー産生工場自体を元気にできる力ですね。

これは2014年に初めて公表された、まだ10年ちょっとしか経過していない新しい発見です。

一酸化窒素(NO)を生み出す力

四つ目は、血管の健康にとても重要な働きをするNOの産生に欠かせない成分だということです。

還元型CoQ10は細胞内小器官のゴルジ体において、NOを生み出すときの必須の成分です。

還元型CoQ10が不足しているとNOの生成が減少しますから、血管の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

抗炎症作用

五つ目は、抗炎症作用です。炎症の暴走について最近マスメディアでよく取り上げられていると思うのですが、そういった暴走を食い止めることができる力を持っています。

この代表的な五つの機能の中でも、「抗酸化作用」と「NOを生み出す力」、この二つは還元型だけが持っている力で、酸化型にはありません。

酸化型が還元型と同じように働くためには、体の中で酸化型を還元型に変換すればよいのですが、変換するというステップを一つ踏まなければなりません。

井村:

体内で還元型に変換されれば、酸化型でも特に問題ないということですね?

澤下様:

はい。還元型になれば働きますが、実際に酸化型が10個あったら10個とも還元型になるかというと、そういうわけでもありません。

還元型に変換する力には個人差がありますし、一般にご高齢の方は若い方よりもその力が弱く、還元型に変換する酵素の量も少ないといわれています。

ですから、酸化型を摂取するよりは還元型で摂っていただく方が有利なのでは?という考えが生まれます。

井村:

代表的な五つの機能の中で私が一番印象に残ったのは、「ミトコンドリア自体を元気にする」という話です。

10年くらい前に発表された情報ということで、私どももそうですし、先生方もご存じでない方がおられるかもしれません。

私どもがサプリメント設計の要望を受けるときに、「ミトコンドリアを元気にしたいけど、どうしたらいいの?どういう栄養素を摂ったらいいの?」と質問されることがありますが、まさに還元型CoQ10が一つの答えだと思います。

なぜミトコンドリアがいきいき元気になるのか?

井村:

なぜ還元型CoQ10を摂取すると元気になるのかについて、もう少し深く教えていただけますか?

澤下様:

はい。ミトコンドリアをいきいき元気にするには、そのミトコンドリアを作るタンパク質がしっかり合成される必要がありますし、悪いミトコンドリアを取り除いたり、そういったメンテナンス機構が正常に働く必要もあります。

ミトコンドリア自身をいかに正常に保つかが重要になりますが、そのメンテナンスに関わる分子たちに働きなさいと指令を出す分子、親分がいるんですね。

その司令塔の一つがサーチュイン(Sirtuin)です。Sirtuin1(SIRT1)による脱アセチル化によりPGC-1αが活性化され、PGC-1αがリーダーとなっていろんな指令を出していくわけです。

その指令の一つに「ミトコンドリアいきいき元気」という指令があります。そして、大元であるSIRT1の活性化を還元型CoQ10がもたらすことが証明されております。

井村:

それがこの10年くらいのエビデンスですか?

澤下様:

そうです。2014年に研究論文が発表されています。

手前味噌で恐縮ですが、私が信州大学の教員時代に取り組んだ研究成果の一つです。

老化促進モデルマウスやヒト由来培養細胞を用いた実験系でそれらを証明しています。

井村:

そうなのですか!素晴らしい。

澤下様:

還元型CoQ10がSIRT1を増やしてアクティブにし、その下流にあるPGC-1αもアクティブにする。

活性化されたPGC-1αから更に下流の「ミトコンドリアいきいき元気」に関する分子たちもみんな増える。

その結果、ミトコンドリアが元気になる。

ミトコンドリアの活性評価として電子伝達系の力を見たのですが、確かによくなっていました。

また、ミトコンドリアの中にある抗酸化物質、スーパーオキシドジスムターゼ(SOD-2)も加齢にともない減っていきますが、還元型CoQ10を摂取するとこの加齢に伴う減少が遅くなることがわかりました。

要するに、この酵素の維持もミトコンドリアがいきいきと働いた結果の一つといえます。

さらに、他の研究者の方の報告となりますが、抗リン脂質抗体症候群に罹患されている方に還元型CoQ10を摂取いただいて、血液成分の単球を解析した研究があります。

その結果は、還元型CoQ10の摂取によってSIRT1遺伝子の発現量が増加し、ミトコンドリアも増えていることが報告されています。

井村:

そのSIRT1の話をぜひ4月22日(火)無料オンライン・セミナーでもたっぷりお話しいただきたいです。

澤下様:

そこだけで一時間ぐらいかかりそうです(笑) でも、そこが一番おもしろい部分ですよね。

SIRT1をどうやって増やすのかという疑問も出てくると思います。

井村:

まさにその辺りが、抗加齢医学に興味を持たれている先生方が一番気になるところですよね。

澤下様:

SIRT1のアクティビティに関わるアンチエイジング素材として、レスベラトロールもSIRT1を増やすといわれていますよね。

じゃあ両者は同じなの?違うの?ってすごく興味を持ちました。

レスベラトロールも還元型CoQ10も作用する標的は同じなのに、作用の仕方が違うようなのです。

他のアンチエイジング素材との違いは?

井村:

その話、すごく聞きたいです!

SIRT1という単語が出ると、私たちはそれこそレスベラトロールとか、最近であればNMNとすぐ連動して考えてしまいます。

澤下様:

そうですね。レスベラトロールと還元型CoQ10を共存させたらどうなるのかまで研究できればよかったのですが、実際のところ、時間切れでできませんでした。

両素材は同じターゲットを狙っていますので、どちらの方が効果が強いのか、両方あった方がいいのか、両方はいらないのかなど、色々な考え方があると思います。

井村:

私たちサプリメントメーカーからすると費用対効果は大事で、レスベラトロールと還元型CoQ10で同じ効果が出るとしたら、どちらが摂取する際に負担が少ないのか考えます。

金銭的な視点や量的な視点から、全部のバランスを取りながらサプリメントを設計することになると思います。

澤下様:

例としてレスベラトロールをあげましたが、レスベラトロールは植物由来の成分で、動物には存在しないものです。

要するに、外から入ってきた物質が体内で働いているということになります。

一方で、還元型CoQ10は元々体にあるものなので、悪さをしにくいというところが強みだと思っています。

井村:

サプリメントを設計する側の興味ですが、他の抗酸化物質を一緒に入れた方が効果的だとか、CoQ10と相性がいい栄養素も一緒に入れた方が2倍効くとか、何かそういう組み合わせはるのでしょうか?

澤下様:

どのような目的で摂取いただくかが、まず一つポイントかと思います。

例えば、抗酸化を強くしたいということであれば、還元型CoQ10とアスタキサンチンなどがいいかもしれません。

エネルギー産生の促進を目的にするならば、ビタミンB1と一緒に摂るといったご提案もできるかもしれませんね。

井村:

そうなると、単体で作っておいた方が組み合わせしやすいかもしれませんね。

澤下様:

一緒にする素材との相互作用、悪さをしないかという点をしっかり押さえておく必要があると思います。

相互作用で注意することはあるのか?

井村:

逆にCoQ10を一緒に入れると相性が悪いといった成分はあるのでしょうか。

澤下様:

相互作用について代表的なところですと、学会でまだ統一見解が得られてない医薬品としてワルファリンがあると思います。

CoQ10がワルファリンの効果を増強する、あるいは減弱する、あるいは何も影響しない、この三つに意見が分かれており、現在も統一見解が得られていません。

したがいまして、弊社としましては、ワルファリンを服用されている方はご不安になると思いますので、還元型CoQ10の摂取を必ずお医者様に申告し、定期的に溶血検査を受けていただき、ワルファリンの効き具合を必ずチェックしてくださいねと申し上げるようにしています。

井村:

すごく大事ですね。

ドクターへのメッセージにぜひ入れておきたいですね。

還元型CoQ10、開発のきっかけ

井村:

カネカさんが還元型CoQ10の開発に取り組まれた背景について教えていただけますか?

澤下様:

弊社が元々開発に取り組み始めたのは1990年代で、長い歴史があります。

私が信州大学で研究をしていたのは、もっと後になってからですね。

当時の開発担当者から聞いた話になりますが、還元型だけが持つ働きである抗酸化作用がすごいなって、まず着目したと聞いています。

そして、酸化型で摂取しても還元型に変換しなければならない点が不利だということ、また、体の中には酸化型よりも還元型が多く存在するため、それならば還元型で摂取することが有利なのではないかと。

そういった仮説を立てたそうです。

では本当に還元型の摂取が有利なのか?ということを実証する必要がありますので、ラットで酸化型と還元型の吸収性ですとか、薬理効果を比較検証したそうです。

その結果、酸化型よりも還元型の方が明らかに良いデータが得られたため、還元型の開発を進めることになったそうです。

そして、1997年にラットの吸収性試験データを元に医薬品組成物特許を出願しまして、開発がここから本格化していったと聞いております。

熊谷(ヘルシーパス):

60年くらい前にCoQ10が工業生産化されて、そこから確か1980年頃に還元型CoQ10の抗酸化活性が報告され、その間20年ぐらい差があると思いますが、それまでの間は酸化型や還元型という概念はなかったのでしょうか。

澤下様:

還元型というのは化学的に非常に不安定な状態です。

空気中にある酸素で簡単に酸化されてしまいますし、光にも強くありません。取り扱いが非常に難しい成分(素材)ですね。

ここからは私の推測が入ってきますが、1980、90年代は、いわゆるサイエンスの世界としての質が今よりは良くなかったと思います。

要するに、還元型CoQ10を還元型として評価できるかという点に大きなハードルがあったのではないかと考えます。

したがいまして、取り扱いしやすい酸化型で様々な生理作用を解析してきたのではないかと思います。

私の推論がだいぶ入っておりますが。

井村:

なるほど。科学技術の進歩の賜物ですね。

ちなみに、酸化型として摂取したときは体内で還元型になって働いていたのでしょうか。

澤下様:

酸化型を摂取したときと還元型を摂取したときの、それぞれの生理反応を比べたデータがいくつかありますが、還元型で摂っていただいた方が薬理効果が高いことはわかっています。

ですから、体の中で酸化型が還元型に変換してくれればいいのですが、変換されなければ、やっぱり効果は弱いままです。

体の中には酸化型も還元型も両方存在していますが、そのほとんどが還元型だといわれています。

井村:

還元型に変換されればいいけど、変換する力には個人差があるし、加齢とともに酸化還元酵素も減っていく。

そもそも変換する1ステップが非効率かもしれないということですね。

澤下様:

そうです。体の中で効率よく働く形で摂取するのが自然の摂理としても正しいのではないかと思います。

還元型に変換するときにエネルギーを使うことになるので、その点ももったいないですよね。

なお、最近、弊社の研究チームが公表した研究論文ですが、マウスに還元型あるいは酸化型どちらかを経口摂取させ、小腸にどのくらいの量がどのような形態で到達するかを解析しました。

その結果、還元型は胃を通過しても、ほとんどが還元型のままに吸収臓器である小腸に到達することが分かりました。

井村:

そこが証明されたのは、本当にすごいなと思います。

澤下様:

そうですね。無駄なく効率よく吸収臓器に到達することは、とても重要だと思います。

酸化型でお口に入ると酸化型のままで小腸に到達しますので、そうすると、吸収の際に還元型に変換するステップを踏むことになりますので、やはりもったいない。

熊谷:

吸収効率も悪くなるのでしょうか?

澤下様:

取り込まれ方も酸化型と還元型ではやはり変わります。

小腸由来の培養細胞に酸化型あるいは還元型を添加して、それらが吸収される量ですとか、関わる酵素を調べた研究がありますが、還元型の方が効率よく細胞に取り込まれ、次の場所(リンパ管)へ移送されていくことが報告されています。

井村:

還元型CoQ10が化学的に不安定な点は、取り扱いがしにくくて私たちも昔から苦労したところではあります。

サプリメントに加工するにもいろんな工夫が必要だなって。

だとすると、繊細な還元型を口から摂って目的の部位までそのまま到達するの?という質問は当然出てきますよね。

なので、それを実験でちゃんと証明したのは本当にすごいことだと思います。